施設ホスピスから在宅ホスピスの時代に(下)

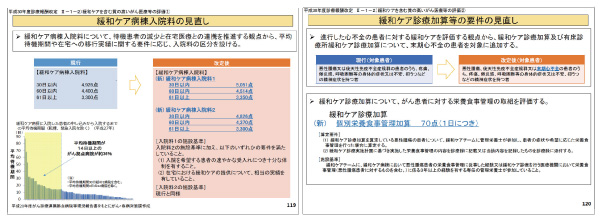

逓減制導入や「平均待機期間14日」「在宅移行率15%」ルール等で、緩和ケア病棟からの在宅移行を促す

緩和ケアに係る診療報酬「三本の矢」を確立

わが国では2006年に「がん対策基本法」の制定が実現し、翌2007年から「がん対策推進基本計画」を策定。この流れが日本で緩和ケア医療の普及を推進する大きな契機となったのは間違いない。

2007年から2011年末までの5年間に同基本計画の推進を図るために緩和ケアを含めたがん診療に係る診療報酬が徐々に拡充され、その流れはがん患者のQOL(生活の質)の視点を考慮しながら2018年の診療報酬・介護報酬同時改定まで一貫して、続いてきた流れと言えるだろう。 当該5年間の診療報酬改定で特に注目したいのは、2008年度改定における「がん性疼痛緩和指導管理料」(月1回200点)の新設。がん性疼痛の症状緩和を目的として、「WHO(世界保健機関)方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた医師が計画的な治療計画及び療養指導を行って麻薬を処方した」場合に算定出来る。また同管理料の算定対象が15歳未満の小児がん患者の場合は、小児加算(50点)が算定可能になった。

前回に紹介した「緩和ケア病棟入院料」、「緩和ケア診療加算」に加えて、「がん性疼痛緩和指導管理料」という緩和ケアに係る診療報酬の「三本の矢」が出揃ったことになる。 加え2008年度改定では、既存の「緩和ケア診療加算」の施設基準で新たに「薬剤師を加えた緩和ケアチームの設置」を追加すると同時に、同加算の点数が「1日250点→300点」にアップ。また、介護老人保健施設、介護療養病床、在宅療養支援診療所等のドクターが医療用麻薬を使用した場合の薬剤費請求も可能になった。

これらの点から、2008年は医療用麻薬の処方を必要とするがん患者への薬学的管理や、療養指導の重要性が再認識され、診療報酬でも評価されるようになったという意味からも、疼痛緩和医療のエポックメーキングになる年であったと思う。

2010年は「がん診療連携拠点病院加算」の点数アップ(400点→500点)や、がん治療のクリティカル・パスを評価した「がん治療連携計画策定料」及び「がん治療連携指導料」の新設。がんのリハビリテーションを評価する「がん患者リハビリテーション料」等、がん診療の連携等に係る新機軸が数多く新設された年。 同年の改定で注目したいのは「緩和ケアの研修を受けた医師と、カウンセリングの研修を受けた看護師がタッグを組み、協力してカウンセリングを行った」場合に算定可能な「がん患者カウンセリング料」(500点)の新設だ。

同カウンセリング料は2014年の診療報酬改定で「がん患者指導管理料」として三種類に再編。従来通り「医師と看護師による共同カウンセリング」が「がん患者指導管理料1」(500点)。「医師または看護師ががん患者の心理的不安を軽減するための面接を行った」場合は同管理料2(200点)。加え「医師または薬剤師が抗がん剤の投薬または注射の必要性等について文書により説明を行った」場合の同管理料3(200点)が新設された。 緩和ケア医療に係る2016年以降の報酬改定に関しては前回に紹介したので省略する。

「がん拠点病院加算」再編で「がん診療の均てん化」を目指す

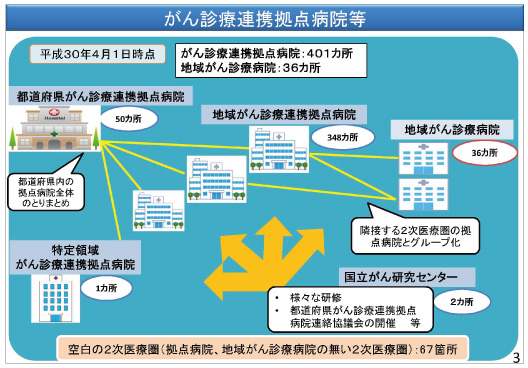

一方、国は2002年から、がんの診療実績等の要件を満たした「がん診療連携拠点病院」を「二次医療圏に原則、1施設」の割合で整備してきたが、二次医療圏の中には「がん診療連携拠点病院」の存在しない地域も散見されていた。そのため、2013年から基本的に当該拠点病院のある二次医療圏に隣接する医療圏で、がんの診療実績が一定程度ある病院を「地域がん診療病院」と指定。

同時に「小児がん拠点病院」の設置も進めてきた。

2016年度改定では従来の「がん診療連携拠点病院加算」(1日500点)が「がん拠点病院加算」として再編。がん診療連携拠点病院に関しては従来通りイ・「500点」の評価。加えて「地域がん診療病院」に対してロ・「300点」、更に同加算2「小児がん拠点病院加算」(750点)が新設された。当該加算の再編・重点評価は国が進める地域保健医療計画での「がん診療の均てん化」を目指したものである。

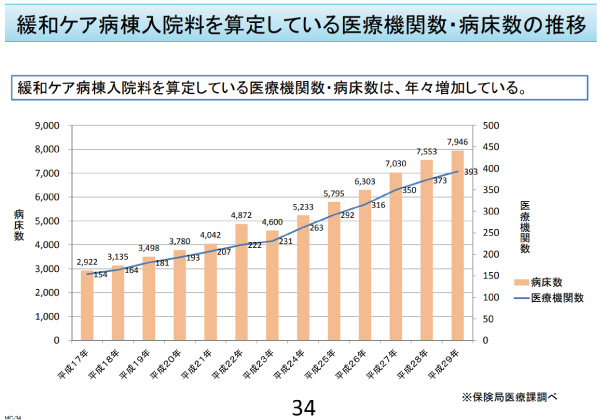

これら報酬改定も含めた総合的な政策誘導により、2018年4月現在のデータでは全国に「がん診療連携拠点病院」401か所、「地域がん診療病院」36か所を整備。緩和ケア医療においても順調に増加傾向で推移。日本ホスピス緩和ケア協会のデータによると2018年段階で、緩和ケア病棟の届出受理施設累計は415施設・届出受理病床累計は8423床に達している。ただ、順調に増え続けてきた緩和ケア病棟であるが、前回に言及したように厚生労働省にとって長期入院の是正と在棟日数の短縮が喫緊の課題となり、わが国の緩和ケア医療は、がん診療連携拠点病院等に導入されている緩和ケア病棟と、在宅緩和ケアの“車の両輪”により普及が進められてきた。

2018年の診療報酬改定に向けての中医協の議論では、「緩和ケア病棟に申し込んでから入院するまで」の平均待機期間が、「2週間以上のがん診療連携拠点病院が約36%を占める」(2016年報告書)ことを公表。2016年4月段階の「緩和ケア病棟入院料」届出病棟の平均在棟期間は32日程であったが、60日以上を超える医療施設も未だ多いことが明らかになった。

前回に述べたように2018年改定で同入院料が二段階に再編され、同入院料1に対して過去1年間の①平均在棟日数30日未満かつ平均待機期間14日未満②在宅移行率が退院患者全体の15%以上-等の厳しいハードルの課せられたのは、在棟日数の縮減、在宅療養への移行を目指してのものである。

将来に向けて危惧される「在宅緩和ケア難民」の増加

さて、前回では「在宅緩和ケア充実診療所」の届出が、「機能強化型」在宅療養支援診療所全体の約15.8%という少数派であり、国ががん患者の緩和ケア病棟からの早期退院・在宅移行を進めようとしても、在宅での緩和ケアに移行する受け皿が不足している現状を報告させて頂いた。ちなみに、特定非営利活動法人「日本ホスピス緩和ケア協会」は2017年8月に「平成30年・診療報酬改定」に向けた提言書を発表している。

それらの一部を紹介すると(1)「緩和ケア病棟入院料」届出受理施設が「外来緩和ケア管理料」を算定出来るように施設基準を改定、更に麻薬を投与していない患者にも「外来緩和ケア管理料」が算定可能なように施設基準を改定(2)在宅緩和ケア充実診療所以外の診療所における末期がん患者を対象とする緩和ケア訪問診療料の新設(3)非がん患者の在宅看取り時における訪問看護の医療保険適用を拡大(4)末期がん患者等に対する急性期呼吸不全に対するHOT適応を新設(5)緩和ケア診療加算に関する施設基準の職種に社会福祉士の等の生活相談員の追加(6)がん診療連携拠点病院以外の一般病床、回復期病床、療養病床における緩和ケアの充実-等の興味深い提言を行っている。

これらの有効な提言から、同協会は非がん患者や緩和ケア病棟以外の病床を有する病院に対しても緩和ケアの充実・整備を推し進めて欲しいとの思いが強く伝わってくる。実際に緩和ケア病棟以外の病院に対しての環境整備も同時に行われなければ、終末期患者の「入院から在宅への移行」は容易に進まないからだ。

在宅医療専門クリニック開業を目指す若いドクターが増加しているものの末期がん患者への麻薬の扱い等、緩和ケアに熟練した在宅医が必ずしも多いわけではない。 実際に都心部等ではサービス付き高齢者向け住宅や特定施設等に入所する軽症の高齢者を主なターゲットにした「薄利多売」型の在宅医療の展開を目指す診療所の台頭が目立つ。

在宅医療を行うクリニックの業態も、熟練した医師が緩和ケアを徹底して行う「在宅緩和ケア充実診療所」等と、二極分化していくのではないだろうか。 株式会社MEDIVA(メディヴァ)代表の大石佳能子さんが自身のブログで「このまま行けば2040年には死に場所のない“看取り難民”が40万人以上になる」と警鐘を鳴らしている。この“看取り難民”40万人の中には、“在宅がん難民”あるいは“在宅緩和ケア難民”と呼ばれる人たちが、相当数含まれるのではないかと推定される。

いずれにせよ、「日本ホスピス緩和ケア協会」等の具体的な現場の意見を踏まえて、今後、中医協で行われる2020年度診療報酬改定の議論では、終末期患者のQOL(生活の質)を最優先した制度設計の議論を期待したいと思う。

(2019年6月13日)

![]()