医療・福祉における外国人人材の活用と「ダイバーシティ・マネジメント」(中)

地方の病院にこそ広がる 外国人人材「活躍の場」

地方都市で高度急性期医療を担う医療法人S病院(350床以上)には現在、2名の30歳代の外国人事務職員が在籍している。1人はインド人男性、もう1人は中国人女性で、前者を仮にA君(34歳)、後者はBさん(30歳)としておこう。

加えて、S病院の場合は、併設する介護老人保健施設を運営しているが、2020年からはベトナム人看護師2名を「特定技能」介護職として採用する予定だ。その前提として、日本の介護福祉士養成校に通い、介護福祉士の資格取得を目指す。ベトナム人看護師は母国での看護師の月給が日本円で3万円以下であり、資格取得後は永続的に日本で就労することを望んでいる。介護福祉士養成校の学費の一部は当初、S病院が貸し付けの形で負担し、彼女たちの希望により3年間は、当該老健施設で勤務する。

S病院の事務長M氏は「母国で看護師として働いた経験があり、基礎的なケアの能力は備わっており、日本語に習熟すれば十分な戦力になると判断した。この地域では介護職が不足しており、短期間で離職する介護スタッフも多いことから、1年でも長く働いてくれる介護職は貴重。私たちも定期的にベトナムの訪れ、良いスタッフを採用できるように、面接する機会を作りたい」と話す。

前出の事務職のA君は母国で大学卒業後、IT企業に数年勤めたITの専門技術者であり、日本語は流暢とは言えないが、母国語のヒンズー語はもちろん、英語が堪能で、同院のIT部門で電子カルテの運用を通常の仕事としながら、必要に応じて英語が母国語の外国人患者が受診した際には、外国人向け医療コーディネーターとしての仕事も兼務する。

S病院は観光地にあり外国人観光客が増加していることから、外国人患者の外来受診が増え、近隣のホテルと連携して、積極的に外国人患者を受け入れていく方針。観光で当該地を訪れる初診の外国人患者への対応には、旅行保険の有無や、受診費用の説明、専門的な知識等も必要なことから、病院内に外国人向け医療コーディネーターの配置を決定。母国からインターネットで応募してきたA君をニューデリーで面接、採用した。

Bさんは東京の大学で学び、大学卒業後、日本の貿易会社、更に出身地・上海の企業で務めた後、再び来日してS病院に採用された。中国語はもちろん、日本語、英語、スペイン語が堪能なキャリアウーマン。S病院は人間ドックを中心とした医療ツーリズムに力を注いでいることから、主に医療ツーリズムや健診・人間ドック部門の案内、事務等の総合的な仕事を担当している。Bさんには日本人の交際相手がおり、近い将来、結婚して日本での永住も視野に入れている。

現在、多くの病院では外国人患者への対応に通訳として外国人を雇用するケースが多いのだが、A君やBさんの場合は、通訳職に限定せず、一般企業で経験を積んだキャリアを生かしながら、かつ通訳が必要な場面にはヘルプとして関わるという弾力的な「働き方」だ。同院では今後、外国人患者、更に外国人職員が増えることを想定して、職種横断的な「国際支援室」のような部門を設置するプランがある。

前出のM事務長は次のような考え方を示す。

「他の病院では通訳業務に限定し、非常勤の中国人職員を採用するケースが多いようだが、通訳ビザで働くと仕事の領域が極めて制限されてしまう。そもそも通訳職の場合、仕事は外国人患者が来院した時に限定され、空いている時間が多く非効率。当院には外国語に堪能な事務職がほとんどいないので、A君もBさんも外国人患者の総合案内窓口も担っているが、元来は事務部門の総合職として採用している。当然、常勤の正職員であり、外国人ビジネスマンと同様の就労ビザで働き、能力に見合った賃金設定にしている。人手不足の時代に、2人のような優秀な事務職を地方病院が採用するのは難しい。入管法改正に伴い地方病院こそ有能な外国人事務職員の採用を真剣に検討する時期にきている。」

少子高齢化の進展で、若い世代の“売り手市場”が続く就職戦線。20歳~30歳代の若者が都会の一般企業に流れ、地方の病院では事務職員の慢性的な人材不足に苦労する現実がある。新しいリクルート市場として、医療機関も海外へ目を向ける時代が到来しているのかもしれない。

外国人人材がのびのびと働けるリベラルな組織風土づくり

事務職や看護助手等の無資格職の分野で外国人労働者の需要が極めて高くなっていることは、前回でも書かせて頂いた。医療機関における、当該無資格職の外国人労働者がどの位の数になるのかについては厚生労働省も把握しておらず、具体的なデータがない。その給与や勤務環境等についても、ブラックボックスに包まれている。

大阪の某民間病院事務長は「関西に限らず、都心部では明らかに看護助手の新規採用は困難を極める。病院は常勤看護師の負担軽減のため、看護助手を数多く採用したいとの思いがあるが、看護助手は専門的知識や技術が必要と受け取られるのか、一般の主婦等からも敬遠されがち。実際に病棟の看護助手を全員、中国人学生のアルバイトに切り替えたという中小病院の話を聞いた」と苦労を語る。

加えて、「従来、調理・配膳や清掃、ハウスキーピング等の業務は民間企業に委託してきたが、一部の病院には外国人労働者を多数採用し、外注から内注へと移行して、コストダウンを図ろうとの動きもある」と指摘している。実際にEPAにより来日する自国で看護師の資格を取得した外国人が、日本での看護師資格取得のハードルが高いために、日本の病院で看護助手として仕事をしているケースも散見される。

この他、医療機関・介護施設で外国人労働者を受け入れていく際には、各国各々の文化や習慣、宗教等を理解し、多様な外国人職員一人ひとりに配慮した職場環境整備を図る必要がある。そのためには、場合によっては少数の外国人職員であっても、設備投資や福利厚生等が発生する可能性があることも、十分に覚悟しなければならない。

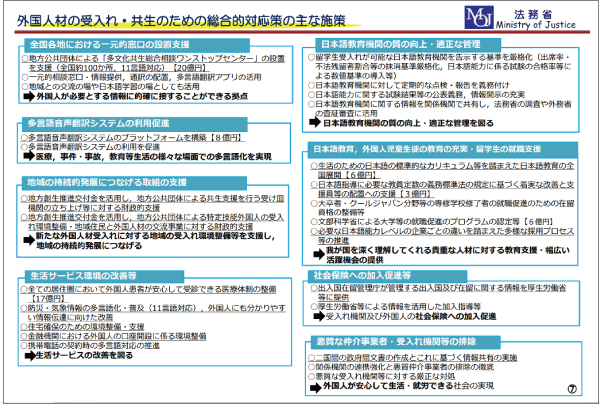

法務省は『外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策』を示している。

主な施策として(1)全国各地における一元的窓口の設置支援(2)多言語化音声翻訳システムの利用促進(3)地域の持続的発展に繋げる取り組みの支援(4)生活サービス環境の改善等(5)日本語教育機関の質の向上・適正な管理(6)日本語教育、外国人児童生徒の教育の充実・留学生の就職支援(7)社会保険の加入促進等(8)悪質な仲介事業者・受け入れ機関等の排除-等が挙げられている。しかし、これらの「外国人が安心して生活・就労可能」な環境整備は現状、一部の受け入れに積極的な自治体を除き、必ずしも順調に進んでいるわけではない。特に(4)~(8)については明らかに不十分であり課題を抱えている地域も少なくない。

医療・福祉施設においても一部の施設で外国人人材を多く受け入れていながらも、勤務環境整備が遅々として進まない実態が顕在化しており、現場での試行錯誤は続いている。

外国人人材の活用には、労働環境整備に加えて、外国人がのびのびと働けるリベラルな組織風土を作ることが大事で、その点では先行する一般企業から学ぶべきことが多いように思われる。毎日新聞出版が2019年5月に刊行した書籍『移民解禁』(永井隆著)では、外国人労働者を生かし、事業を伸ばすことに成功した太田市商工会議所会頭の正田寛氏の言葉が紹介されてされており、そのいくつかを以下に引用する。

「外国人だからと、決して差別をしてはいけません。日本人と同じように、平等に見て、機会を与えていく。そうすれば、将来会社をけん引していく外国人も育つのです」

「コミュニケーションが大切です。まずは経営トップが社員とコミュニケーションをとることが大事です」

「コミュニケーションにおいて、特に大切なのは外国人と直に接するマネジャークラス」

「外国人に選んでもらうように、会社自身が、そして日本自身が価値を上げていく必要があります」

これらは正に至言であり、「経営トップや管理職が自ら率先し外国人職員とコミュニケーションを取るべき」との提言は、医療・福祉経営においても、そのまま当てはまるだろう。