中医協での議論から予想される2020年度診療報酬改定の行方(2) 急性期一般病棟~(下)

必要度IIを採用する「入院料1」届出病院の患者割合は25%→30%に引き上げか?

前回でも書いたように、2018年度診療報酬改定から従来の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度に略)に加え、診療実績データを用いた看護必要度IIという測定方法が導入された。また2018年度診療報酬改定では、急性期一般入院料(以下、入院料に略)2および3に関しては、看護必要度IIの採用が、原則、義務付けられた。「原則」と言うのは、令和初の診療報酬改定が実施される直前の2020年3月末までは、「200床未満で2018年末時点で“7対1”を届出していた病院」に対しては、「看護必要度Iによる評価も可能」とする経過措置が設けられている。

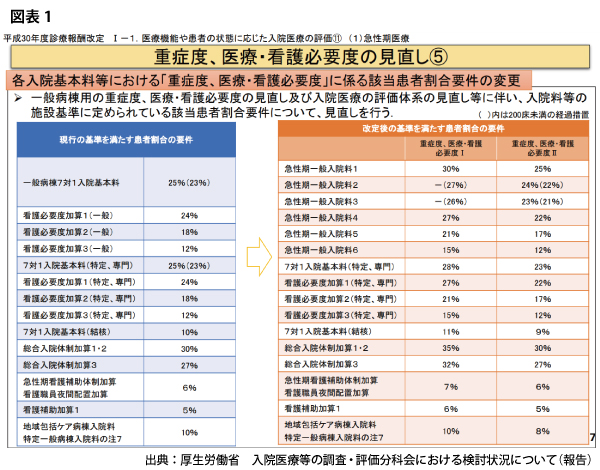

しかし「200床以上であり、入院料2および3を算定する病棟」を除き、「2020年3月末までは看護必要度I・IIの選択が可能」だが、同年4月以降は看護必要度IIによる測定が義務付けられると目されている。(図表1)

そして、前回でも書いたように看護必要度IIは従来のIの方法に比べて、平均して5%前後の誤差が生じ低く出てしまうことから、入院料の1~6までは看護必要度基準の割合が3~5%低く設定された。また、最下位ランクの入院料7については患者割合が求められず、「測定すること」のみが要求される。前回に示したデータとも連動するのだが、厚生労働省は入院料1(7対1)からの退出が思ったよりも進まなかったことから、「現在の看護必要度IIの“患者割合25%”ルールを、Iと同様に30%に引き上げるのではないか。2020年度診療報酬改定で厚生労働省は半ば強引と言われても、“7対1”からの撤退誘導策を進めていく」(中医協をWATCHする医療ジャーナリストの談)との見方をする専門家が多い。

実際に2018年度診療報酬改定でも、看護必要度Iの該当患者割合が引き上げられたが、「それでも低過ぎる」との意見が、中医協委員の中でも支配的になりつつある。(それについては後述)

そうしたことを想定しながら、中医協の議論で示された看護必要度IとIIの届出状況を見ていくことにする。

地方の200床未満・専門病院が「急性期」として生き残れるかが課題

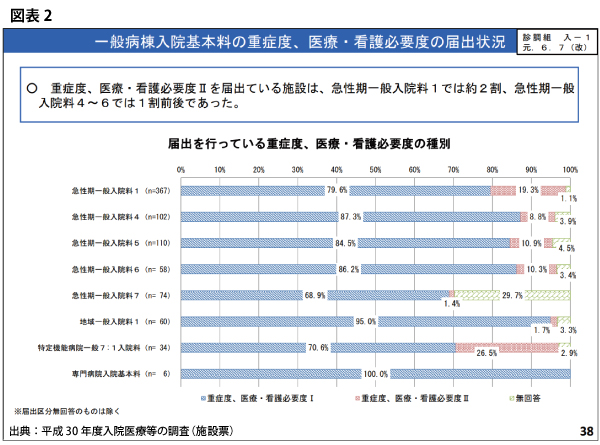

2019年6月に中医協で示された「平成30年度入院医療等の調査」によると入院料1の中で看護必要度IIを届出しているのは約2割、入院料2~6では1割前後で推移していた(図表2)。前回でも紹介したが、入院料1(19.3%)、入院料4(8.8%)、入院料5(10.9%)、入院料6(10.3%)、入院料7(1.4%)という内訳。患者割合基準が適用されない入院料7の場合、低い結果であるのは分かるが、2020年度診療報酬改定または将来に向けて、最下位ランクの入院料7が今後、「急性期病床として存続するのか?」との見方があるのも事実だ。

あるケアミックス型・中小民間病院の事務長は、「2020年度診療報酬改定ですぐに再編されるかどうかは未知数だが・・・」と前置きした上で、「近い将来、入院料の現行7区分は5区分以下に統合される可能性は否定できない。例えば、入院料1と2の統合や、下位ランクの入院料6・7は急性期から外れて、地域包括ケア病棟等に収斂させる等の誘導策が導入されるのではないか」と予測する。

少し脱線したが、「専門病院入院基本料」届出医療機関を見ると、調査対象が6施設と少ないとはいえ、全てが看護必要度Iの運用でIIの測定方法を採用している病院は皆無という結果。ただ、「特定機能病院一般(7対1)入院料」病院では、看護必要度IIの採用は26.5%と最も高いものの厚生労働省が期待していたよりも、相当、下回っているように思える。

しかし、これらの結果は6月段階のもので、半年を経た現時点では、看護必要度IIを採用する病院は当然、増えているであろうと予想される。看護必要度II届出医療機関が予想された程、伸びなかったことから、入院料2・3を届出する中小病院の中には、2020年4月からIIの測定方法の運用が難しいケースも推定され、厚生労働省は2020年4月以降に経過措置を延長することも、あり得ないことではないと考えられる。

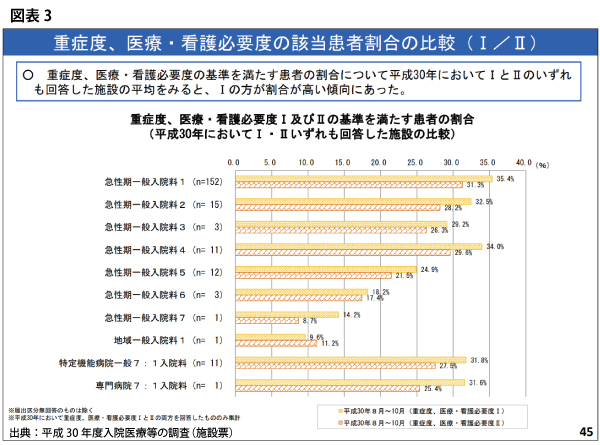

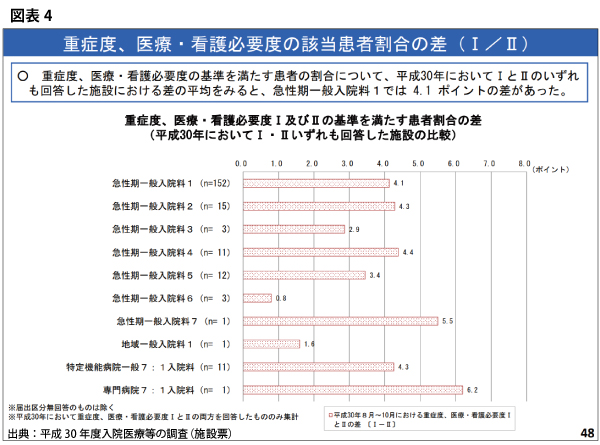

一方、前述のように看護必要度を満たす患者の割合は、2017年と2018年とを比較すると顕著に伸びていることが分かる(図表3・4)。2018年度は入院料1の場合は35.4%であり、入院料2~4までは全て31%を超え、ケアミックス型病院が多いとされる入院料4の場合、34.0%という高さだ。看護必要度IIを採用した場合、現状の要件である25%以上(看護必要度Iは30%以上)は余裕を持ってクリアできる状況であり、急性期一般病棟については2020年度診療報酬改定で、総体的に該当患者割合が引き上げられることに現実味を帯びてきた。

また、従来の「7対1」から入院料2または3にランクダウンした病院で、「7対1」から転換した理由については「看護必要度の基準を満たすのが困難なため」が50%を占め、最も高かった。この結果から、入院料1を届出した病院は2018年度診療報酬改定前から、看護必要度該当患者割合をクリアすることに尽力し、入院料2・3に転換した病院も早い段階で、自院の方向性を見極めて、「7対1」からの退出を決断していたことが伺える。

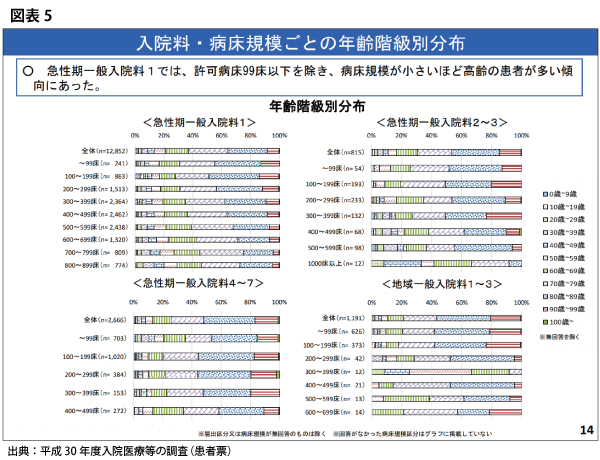

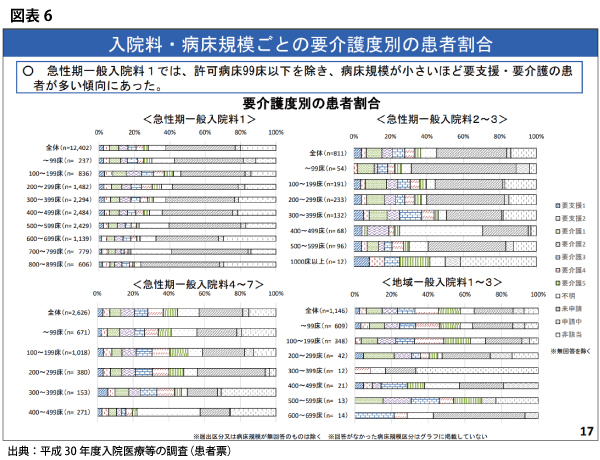

厚生労働省や多くの専門家が指摘していたように「転換した方が経営が安定する」との見方は取らず、多くの病院は2018年度診療報酬改定の内容を極めて冷静に見ながら対処してきたように感じられる。同じ入院料を算定していたとしても規模が小さい病院になる程、自立度の低い要支援・要介護の慢性期高齢患者の割合の高くなることが明らかになっており(図表5・6)、これは専門病院も同様である。

高度に専門特化した病院であっても、入院料1からの退出を余儀なくされるケースが今後は、増えてくると考えられる。地方都市で特色を打ち出し、これまで頑張ってきた200床未満の専門病院が、高齢化により慢性期医療のニーズ増や手術件数の減少等で、急性期医療・急性期病床だけで生き残れるのかどうかが、今後、問われていくことになりそうだ。

(医療ジャーナリスト:冨井 淑夫)